徳川歴代将軍が好んだ食材とは?

「将軍」と「大奥」の生活⑨

■献立には歴代将軍の嗜好も勘案されていた

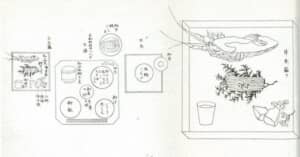

『徳川礼典録』の御膳

松平春嶽(まつだいらしゅんがく)らが編纂した『徳川礼典録』所収の将軍の御膳例。右が「平」(底の浅い皿)に盛った魚(この図では伊勢海老)、左が「向付」(ご飯・煮物・汁)など。国立国会図書館蔵

献立は、御前奉行が好みを伺った上で出すこともあった。なるべく将軍の好みに合わせるためである。

歴代将軍はそれぞれ好みもあったという。例えば3代・家光は目黒のサンマがことのほか大好きであった。これは、鷹狩に出た目黒で食べた味が忘れられなかったためである。のち、家光がサンマを所望したところ房州産が出され、油のたっぷりと乗った目黒のサンマを期待していた家光の好みには、まるで合わなかったようである。

これが、落語「目黒のさんま」となるわけだが、将軍の御前では油の強いものはそのまま出さず、油を抜いて出していたことが分かる。家光の祖父・家康の死因のひとつに、天婦羅が挙げられていることは有名である。

12代・家慶は、生姜(しょうが)ともやしを好んだ。家慶(いえよし)の実父の11代・家斉(いえなり)は、ことのほか尾張の鮓(すし)を好んだため、尾張家では献上を欠かさなかったという。また、5代・綱吉は、生類憐みの令との関わりで鳥類は食べなかったという。魚類も城内で殺すことを避け、水揚げし、死んだ魚を江戸城に持ち込んで、調理させて食べていたという。

監修・文/種村威史

- 1

- 2